在已證實的朝代中:夏朝,約前2029年至約前1559年,歷時約500年;商朝,約前1559年至約前1046年,同樣歷時約500年;周朝,西周從約前1046年到前771年,東周從前770年到前256年,總計持續了約八百年的國祚。

因此,如果是按照廣義上的封建時期來算,超過300年的王朝不是沒有,夏商周這些政權都有著500年的歷程。再例如宋朝,雖然中間因為戰亂分為了北宋(960~1127)與南宋(1127~1279),但兩朝加起來也有將近320年歷史。

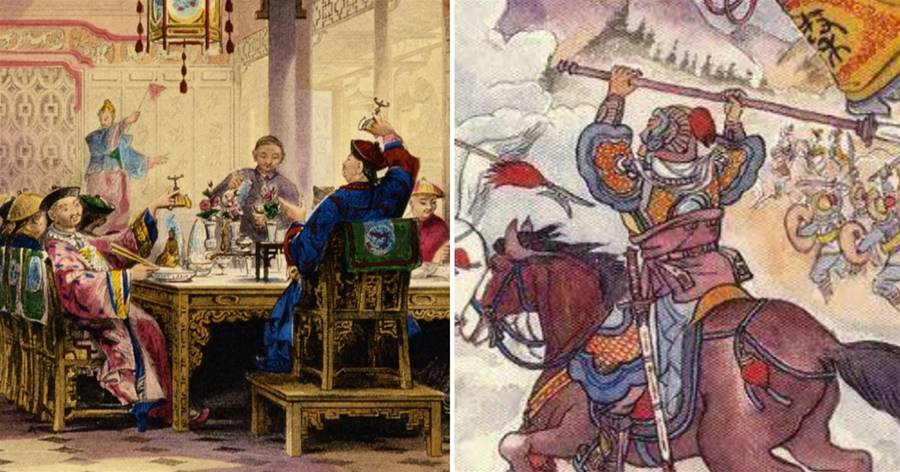

不過放諸整個中國的歷史長河中,超過300年的政權的確罕見,這里,小編就與大家說道說道,大多數王朝帝國難破300年的緣由。

在明清小說《三國演義》的序言中有著這樣一句話:「天下大勢,合久必分,分久必合。

」說的是從長遠的角度來看,歷史上的各朝各代總是如此替代更迭著演變的。

西漢著名文學家、史學家司馬遷也曾在他的《史記·天官書》對此總結過:

「夫天運,三十歲一小變,百年中變,五百載大變;三大變一紀,三紀而大備此其大數也。為國者必貴三五。上下各千歲,然后天人之際續備。」

這句話看似很啰嗦,講了一大堆天體運行的規律,實際上也就是假借這種規律來比喻政權的革新,告誡統治者一定要注意三、五這兩個數字,經過上下各一千年,天人之間的關系才逐漸接續完備起來。

司馬遷的言論是有其合理性的,特別是限于當時的歷史認知條件下,又受到漢初儒學思潮中「天人感應」理論的影響,所以對于政權變革周期性的認識才會帶有一些經驗主義和神學色彩。

而在社會科學不斷發展完善的今天,古代歷史學家們從大量史料和事件中總結出來的變革「規律」,已經能夠以科學的方式來解釋了。

經濟基礎決定上層建筑,這是千古不變的至理,一切關于政治形態的變化都與當時的社會經濟面貌脫不了干系。以自給自足、男耕女織的小農生產模式為主導的自然經濟體制,是貫穿整個封建社會核心經濟架構,在此基礎上形成的服務于封建統治階級的地主土地私有制和長期的重農抑商政策,則是封建社會生產方式下最為不穩定的兩大因素。

文章未完,點擊下一頁繼續